지방은 제사에서 고인을 상징하는 종이 신위입니다.

기본 3줄 구조(관계 → 신분/직위 → 신위)만 기억하면 어떤 관계도 응용 가능합니다.

제사 후에는 보관하지 말고 태워서 소지하는 것이 원칙입니다.

1. 지방의 의미와 역사, 꼭 알아야 할 기본

지방(紙榜)은 제사나 차례에서 고인의 신위를 대신하는 종이 표식입니다.

과거에는 가정마다 사당과 신주(나무 위패)를 모셔 제사 때 꺼냈지만, 도시 생활·주거 환경 변화로 위패를 상시 모시기 어려워지면서 종이로 간소화된 지방이 널리 쓰이게 되었습니다.

지방은 단순한 표지가 아니라 “이 자리에 고인의 혼을 모신다”는 상징입니다.

그래서 글자를 정갈하게 쓰고, 제례 동안에는 제일 안쪽 중앙에 모시며, 의식을 마치면 보관하지 않고 소지(燒紙)로 마무리합니다.

이는 고인을 공경하되 일상과 엄숙히 구분한다는 뜻을 담습니다.

지방을 쓰는 이유, 한 줄 요약

- 상징성: 고인의 신위(神位)를 임시로 모시는 자리

- 접근성: 위패가 없거나 보관이 어려울 때도 예를 갖출 수 있음

- 정리성: 관계와 신분을 명확히 적어 제례의 대상과 위계를 분명히 함

2. 지방 규격·재료·기본 3줄 구조(쓰기 요령 포함)

규격과 재료

- 권장 크기: 가로 약 6cm × 세로 약 22cm (긴 직사각형, 세로쓰기에 적합)

- 종이: 한지(백색) 또는 깨끗한 흰 종이

- 필기구: 먹·붓(전통) / 붓펜·검정펜(현대) — 번짐 최소화가 중요

- 대체: 프린트 양식 사용 가능 (정갈한 서체, 중앙 정렬 권장)

기본 3줄 구조

| 행 | 내용 | 설명 |

|---|---|---|

| ① | 관계 (예: 현고/현비/현조고/현조비 …) | 고인과 제주(제사 주관자)의 위계 표기 |

| ② | 신분·직위 (남: 학생/부군, 여: 유인 + 본관·성씨) | 벼슬 없으면 보통 남성은 ‘학생’, 여성은 ‘유인 + 성씨’ |

| ③ | 신위 | ‘신령의 자리’라는 뜻. 마지막에 고정으로 붙임 |

쓰기 요령(세로쓰기 기준)

- 중앙 정렬: 위에서 아래로, 간격 일정하게.

- 행갈이: 1행(관계) → 2행(신분/직위) → 3행(신위).

- 여성 조상: 반드시 본관 + 성씨 포함(예: 유인 김해 김씨).

- 관직이 있으셨다면 ‘학생’ 대신 해당 관직 표기 가능.

- 깔끔함이 최우선: 번짐·얼룩 없이, 오탈자 없도록 천천히.

3. 관계별 지방 문안 예시표(부모·조부모·기타 관계)

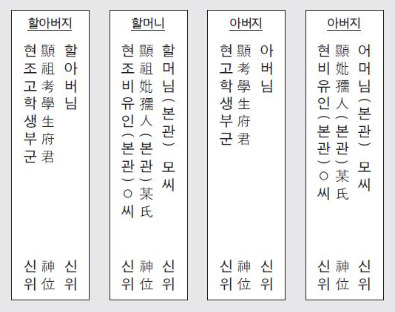

부모 지방

| 대상 | 문안(한글 표기) | 의미 |

|---|---|---|

| 아버지 | 현고 학생 부군 신위 | 돌아가신 아버지의 신위 |

| 어머니 | 현비 유인 ○○(본관) ○○(성씨) 신위 | 돌아가신 어머니의 신위 — 여성은 본관·성씨 표기 |

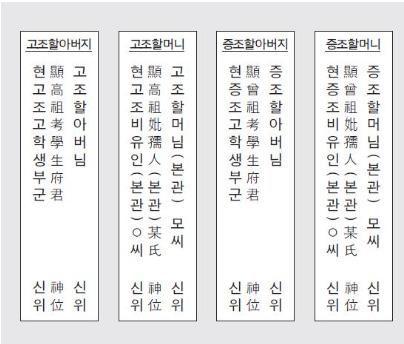

조부모·증조·고조 지방

| 세대 | 남성 조상 | 여성 조상 | 해설 |

|---|---|---|---|

| 조부모 | 현조고 학생 부군 신위 | 현조비 유인 ○○씨 신위 | ‘조(祖)’ 접두 사용 |

| 증조부모 | 현증조고 학생 부군 신위 | 현증조비 유인 ○○씨 신위 | ‘증(曾)’ 접두 사용 |

| 고조부모 | 현고조고 학생 부군 신위 | 현고조비 유인 ○○씨 신위 | ‘고(高)’ 접두 사용 |

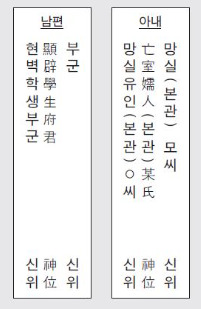

기타 관계(예시)

- 형: 현형 학생 부군 신위 / 형수: 현형수 유인 ○○씨 신위

- 남편: (배우자를 모시는 경우) 관례상 ‘현벽’ 표기 전승 사례가 있으나, 현대 가정에서는 남편·아내를 부모·조부모와 같이 모시지 않는 경우가 많습니다. 가풍에 따르세요.

- 아들/딸: ‘망자 ○○ 신위’ 식으로 표기(아랫사람에게는 ‘지령’ 계통 표현 전승). 다만 현대 예절에서는 어린 자녀 제사는 종교·가풍에 따라 생략하기도 하니 어른들과 상의가 필요합니다.

TIP — 여성 조상의 경우 꼭 본관 + 성씨를 포함해 적습니다. 예) 유인 김해 김씨 신위

4. 차례상 배치 원칙, 한글 지방, 자주 하는 실수와 Q&A

배치 원칙(남좌여우 포함)

- 지방은 제사상 맨 안쪽 중앙에 세워 둡니다.

- 두 분 이상을 함께 모실 때는 남좌여우(男左女右) — 남자는 왼쪽, 여자는 오른쪽.

- 세대가 여러 분이라면 항렬(위계)대로(조부모 → 부모 순) 배치합니다.

제사 후 처리

지방은 제례가 끝나면 보관하지 않고 태워서 소지합니다. 지방을 남겨두는 것은 상징성 측면에서 권장되지 않습니다.

한글 지방도 괜찮을까?

젊은 세대나 한문이 어려운 가정에서는 한글 지방을 쓰기도 합니다. 예) “아버님 신위”, “어머님 신위”. 문자 형태보다 성의와 정성이 더 중요하므로, 가풍에 맞게 선택하세요.

자주 하는 실수 체크리스트

- 여성 조상에 본관·성씨 누락

- ‘신위’를 마지막에 빼먹음

- 두 분 모실 때 남좌여우 반대로 배치

- 제사 후 지방 보관 — 소지(燒紙) 권장

- 프린트 시 중앙 정렬 미흡 — 가능하면 세로 기준 중앙

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 굳이 붓으로 써야 하나요?

A. 전통에 맞추면 좋지만, 붓펜·검정펜으로 정갈히 써도 충분합니다. 번지지 않게만 주의하세요.

Q2. 관직이 있으셨던 경우엔 어떻게 쓰나요?

A. 남성의 ‘학생’ 대신 관직명을 표기할 수 있습니다. 그래도 마지막은 ‘신위’로 마무리합니다.

Q3. 한글 지방과 한자 지방 중 무엇이 맞나요?

A. 모두 가능합니다. 가풍과 가족 합의에 따르되, 여성 조상은 본관·성씨를 잊지 마세요.

Q4. 두 분을 하나의 지방에 같이 써도 되나요?

A. 실무에선 쌍지방 형태로 작성하기도 합니다. 이때도 남좌여우 원칙(왼 남, 오 여)을 지킵니다.

Q5. 제사 후 지방은 꼭 태워야 하나요?

A. 예, 지방은 고인을 상징하므로 소지로 예를 마무리합니다

#설날지방 #추석지방 #차례상지방 #지방쓰는법 #지방예시 #차례예절 #명절준비 #전통예절 #한글지방 #제사예절 #생활백과TV

#차례 지방 양식 #차례 지방 쓰는 법 # 설날 차럐 지방 #설 명절 지방 쓰는 법 #제사 지방 한글 #한글 지방 쓰는 법 #지방쓰는법 부모